能勢電鉄

青字にリンクしています。

阪急宝塚線川西能勢口から妙見口12.2kmの妙見線と妙見線の山下から日生中央2.6kmの日生線があります。1981年までは、川西能勢口~川西国鉄前0.7㎞がありました。

1913年に能勢電気軌道として開業しました。1923年に妙見線が全通。当初は妙見山の能勢妙見堂への参拝客輸送が目的で建設されました。そのため、あまり大きな輸送力は必要ないと見たのか、山間部は急カーブの連続、小型車の単行運転がやっとの状態だった様です。その後、阪急との結びつきが強くなり、1970年代になると沿線の宅地開発をすすめ、線路も大幅に改良し、通勤路線に変貌を遂げました。1978年に日生線が開通し、今では阪急梅田まで直通特急が走っています。

まだ、山下~妙見口では昔の面影が残り、阪急からお下がりの旧型車が活躍していた1973年~1981年の撮影です。

写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。

610系

660+635+611+617

1981年5月撮影 妙見口

320形329

1973年11月29日撮影 笹部付近

320形327

1973年11月29日撮影 笹部付近

320形329

1973年11月29日撮影 笹部付近

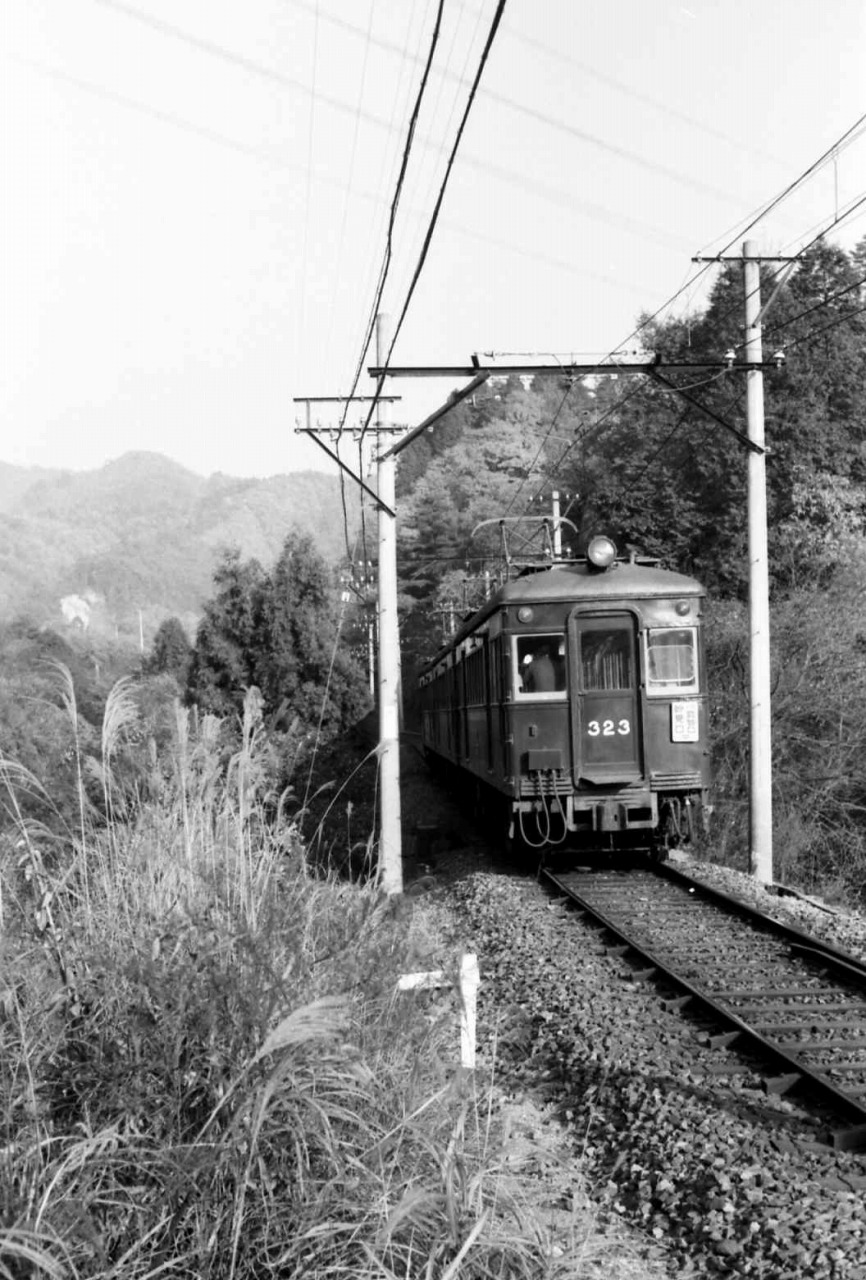

320形323

1973年11月29日撮影 笹部付近

60形61 320形331

60形61は木造の阪急40形を1955年に鋼体化した車輌で、 川西能勢口~川西国鉄前専用で使われていました。

1981年5月撮影 山下

320形327

平野に車庫があります。

1973年11月29日撮影 平野

320形323

1973年11月29日撮影 平野

320形328

1973年11月29日撮影 平野

106

1962年製の電動貨車。1991年廃車。

1973年11月29日撮影 平野

川西能勢口~川西国鉄前

川西能勢口から国鉄の川西池田駅前(川西国鉄前)まで0.7kmの路線がありました。

昔は川西国鉄前~妙見口の直通運転もあったそうですが、1959年以降はこの区間のみの折り返し運転でした。

1970年代には朝と夕方のみ数本の運行、それもボロボロの小型車の単行で、歩いてもたいしたことのない区間に、なぜ存在しているのか、不思議な路線でした。

元々は妙見線の沿線で生産されていた三ツ矢サイダーを輸送するために建設され、戦前は能勢電の経営を支えた時期もあったそうです。

戦後には貨物輸送もなくなり、国鉄福知山線との連絡客のみでしたが、歩いてもたいしたことのない距離の盲腸線が1981年まで良く残っていたものだと思いました。

|

50形51 1953年に元阪急37形→能勢電70の車体を更新。この頃はこの区間専用で運用されていました。 1982年廃車。 1981年1月撮影 川西能勢口 |

|

|

60形61 1955年に元阪急40形の車体を更新。やはりこの区間専用となっていましたが、予備的存在でした。1982年廃車。 1973年11月29日撮影 川西能勢口 |

|

|

50形51 1979年7月撮影 川西能勢口~川西国鉄前 |

|

|

50形51 阪急宝塚線をアンダークロスしていました。1979年7月撮影 川西能勢口~川西国鉄前 |

|

|

50形51 1979年7月撮影 川西能勢口~川西国鉄前 |

|

|

50形51 1979年7月撮影 川西能勢口~川西国鉄前 |

|

|

50形51 1979年7月撮影 川西国鉄前 |

|

|

50形51 1979年7月撮影 川西国鉄前 |

|

.jpg)