広島電鉄宮島線

青字にリンクしています。

西広島から宮島口まで16.1kmを結んでいます。市内線と直通運転を行っており、今では路面型の電車だけになってしまいましたが、かっては高床車と呼ばれる宮島線専用車も走っていました。

1922年に広島瓦斯電軌宮島線として西広島から草津間が開業。1931年に宮島口まで全線が開業しました。

1942年に広島電鉄。1945年8月6日には原爆投下により被害を受けましたが8月8日には宮島線全線で運転を再開しています。

1958年には団体専用で市内線直通運転を開始。1962年には廿日市までの直通運転を開始。1963年には宮島口まで延長されました。現在ではほとんどの列車が直通運転になっています。

1980年代に数回訪問しています。

写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。

.jpg) |

2500形2512+2511 元大阪市電1601形1617 1630を1967年に大阪車輌工業で改造(書類上は新製)。 車体は連接車になっていますが、原型を留めています。この当時、同じ場所で宮島線の駅名は西広島、市内線の電停名は己斐。 現在は広電西広島に統一されています。 左側が高床車用のホーム。右側が市内線直通用でした。 1979年4月撮影 西広島 |

.jpg) |

|

1030形1033 元広島瓦斯電気H形。1930年川崎車輌もしくは藤永田造船製の自社発注車。 5両ありましたが、4両は1970年代に廃車。1両だけ残ってました。 1985年廃車。1983年7月撮影 西広島 1030形1033 元広島瓦斯電気H形。1930年川崎車輌もしくは藤永田造船製の自社発注車。 5両ありましたが、4両は1970年代に廃車。1両だけ残ってました。 1985年廃車。1983年7月撮影 西広島 |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

1050形1052 元京阪200形230。1947年入線。戦後、京阪が1300形を増備する見返りに旧型車を広島電鉄に譲渡したものです。 譲渡した当時はまだ京阪神急行に統合されていた時期ですが、阪急200形は別に存在しますので、ここでは京阪200形としておきます。 1953年にナニワ工機(現アルナ車輌)で車体更新。 旧車の面影はありません。 1980年に一旦廃車されましたが、1982年に1090形1094として、機器更新と冷房化され復活。 しかし、市内線への直通車に統一する方針が出され、1991年に廃車。1979年4月撮影 西広島 |

.jpg) |

.jpg) |

1050形1051 元京阪200形229。 やはり1980年に一旦廃車、1982年に1090形1093として復活。 1991年廃車。1979年4月撮影 草津 |

.jpg) |

|

荒手車庫 1984年5月5日撮影 荒手車庫 1984年5月5日撮影 |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

1070形1072 1938年川崎車輌製の元阪急500形501。 1967年入線。 元阪急の500形は能勢電鉄500形になっています。 1988年廃車。1984年5月5日撮影 荒手車庫 |

.jpg) |

|

1070形1078 元阪急500形509。1980年7月撮影 商工センター入口 |

|

|

1070形1077 元阪急500形508。1980年7月撮影 商工センター入口 |

|

|

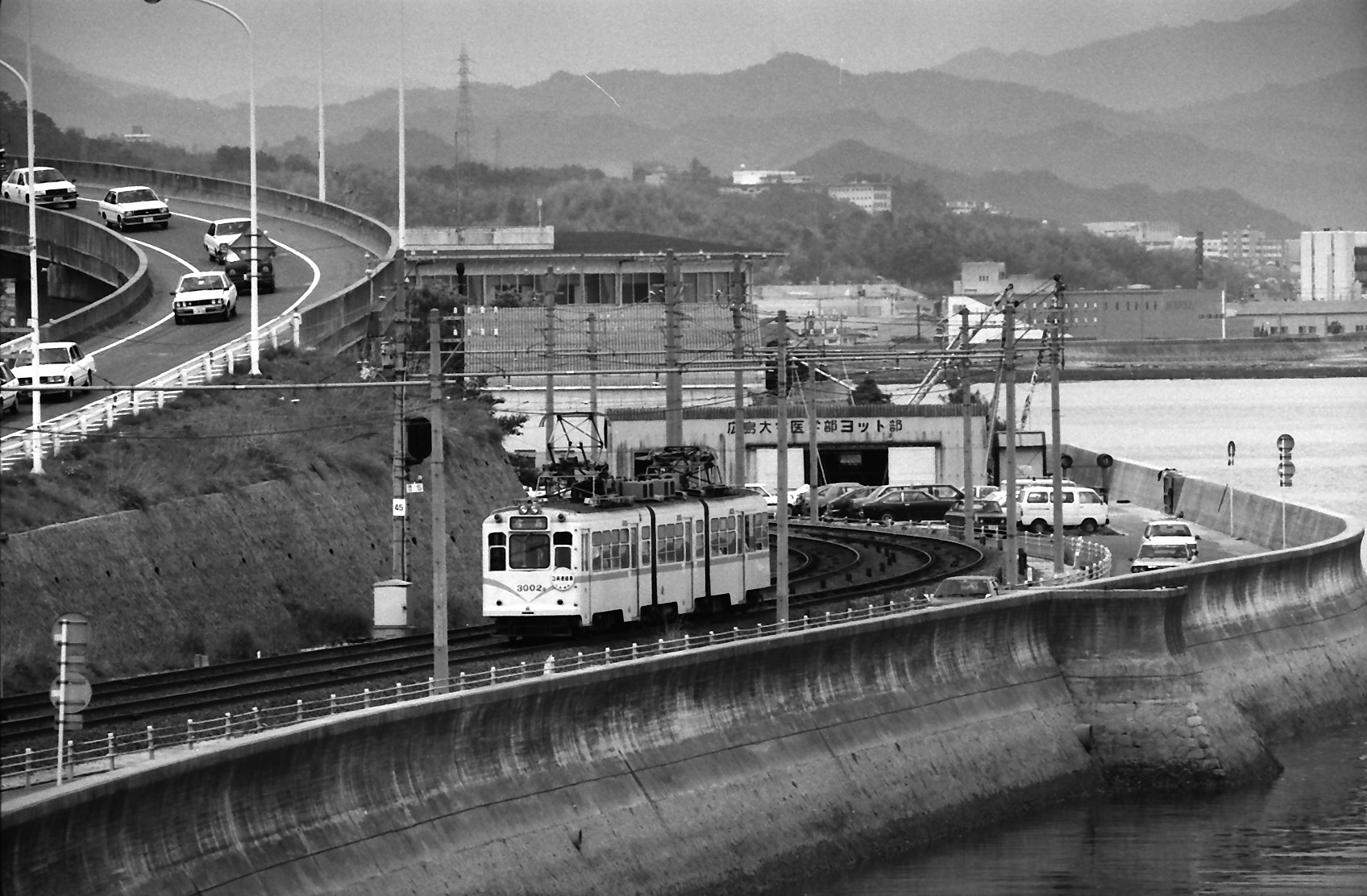

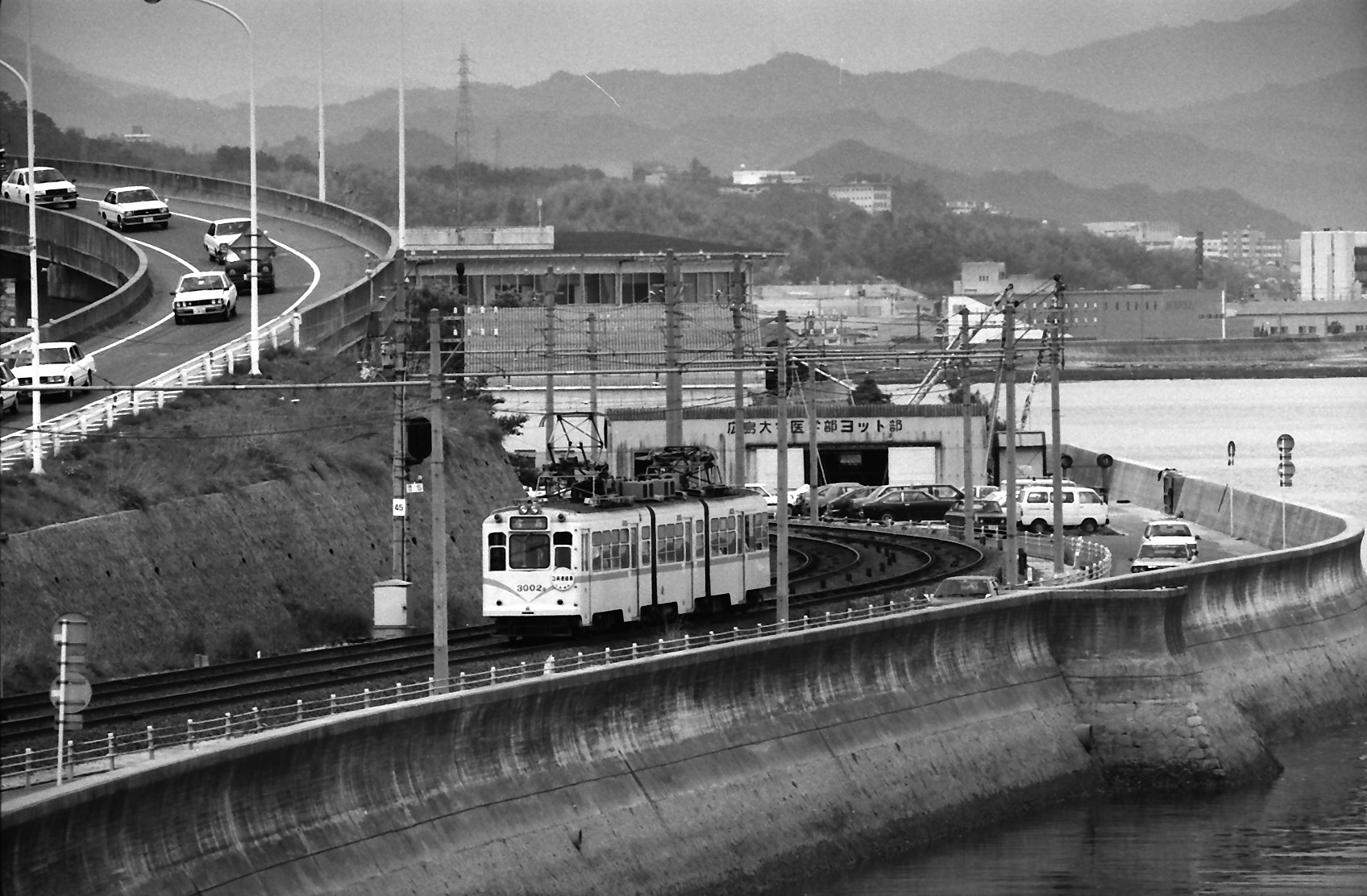

3000形3002 1963年汽車製造製の元西鉄福岡市内線1209ABと日立製の1207A。1984年5月5日撮影 地御前 3000形3002 1963年汽車製造製の元西鉄福岡市内線1209ABと日立製の1207A。1984年5月5日撮影 地御前 |

|

|

|

1090形1093 元1050型1051です。 前述の通り1980年に一旦廃車されましたが、1982年に冷房化され復活。 路面型への統一化に伴い、1991年廃車。最後の高床車でした。1984年5月5日撮影 地御前 1090形1093 元1050型1051です。 前述の通り1980年に一旦廃車されましたが、1982年に冷房化され復活。 路面型への統一化に伴い、1991年廃車。最後の高床車でした。1984年5月5日撮影 地御前 |

|

|

|

3500形3501 1980年川崎重工製の自社発注車。「ぐりーんらいなー」の1号車。試作車で、1編成のみです。その後、改良形が出てくると、運用が少なくなり、現在は運用を外れています。 1984年5月5日撮影 地御前 |

|