広島電鉄

現在、日本最大の規模を持つ広島の路面電車です。

全国で不要になった路面電車を集め、塗装も前のまま運行しており、動く電車の博物館と言われています。大阪市電2601形、神戸市電1150形等、広島に行けば往事とあまり変らない姿を見る事ができます。京都市電の1900形は事故で廃車になった1両をのぞき、全車が移籍しています。

また、鉄道線である宮島線と直通運転を行い、今ではほとんどが直通車となり、鉄道線の電車を全部路面型の電車に置き換えてしまいました。かっての鉄道線の車両は「ローカル線のアルバム」に掲載しています。

黒字経営を続け、最近では新車の投入も活発に行っており、今、各地で起こっている路面電車見直しの動きの先駆けになっています。

忘れてはならないのは、原子爆弾の投下により、灰燼と化した広島で、3日後には己斐~西天満町が運転を再開、爆心地でも一ヶ月後には運転を再開している事です。被爆した電車の内、650形の651、652が今でも現役で動いており、653、654は現役を引退しましたが保存、150形1両が動態で保存され、被爆の生き証人となっています。

写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。

貨50形52

1979年に750形758を改造し無蓋貨車化したものです。 貨物運用は行われず、花電車として運行されていました。 51と二両ありましたが、写真の52は2013年に廃車となり、 51が残って花電車の運行についています。 1984年のフラワーフェスティバルの花電車です。

1984年5月4日撮影 猿猴橋町

1984年5月4日撮影 猿猴橋町

70形

1959年DUEWAG社製の元西ドイツ ドルトムント市電。 1982年譲受。宮島線直通車として使用されていました。海外製で取り扱いが他車と違い、3700形以降の連接車が増備されると使用されなくなり、1994年に市内線転属。2006年に77が廃車。76も2008年に運用離脱。

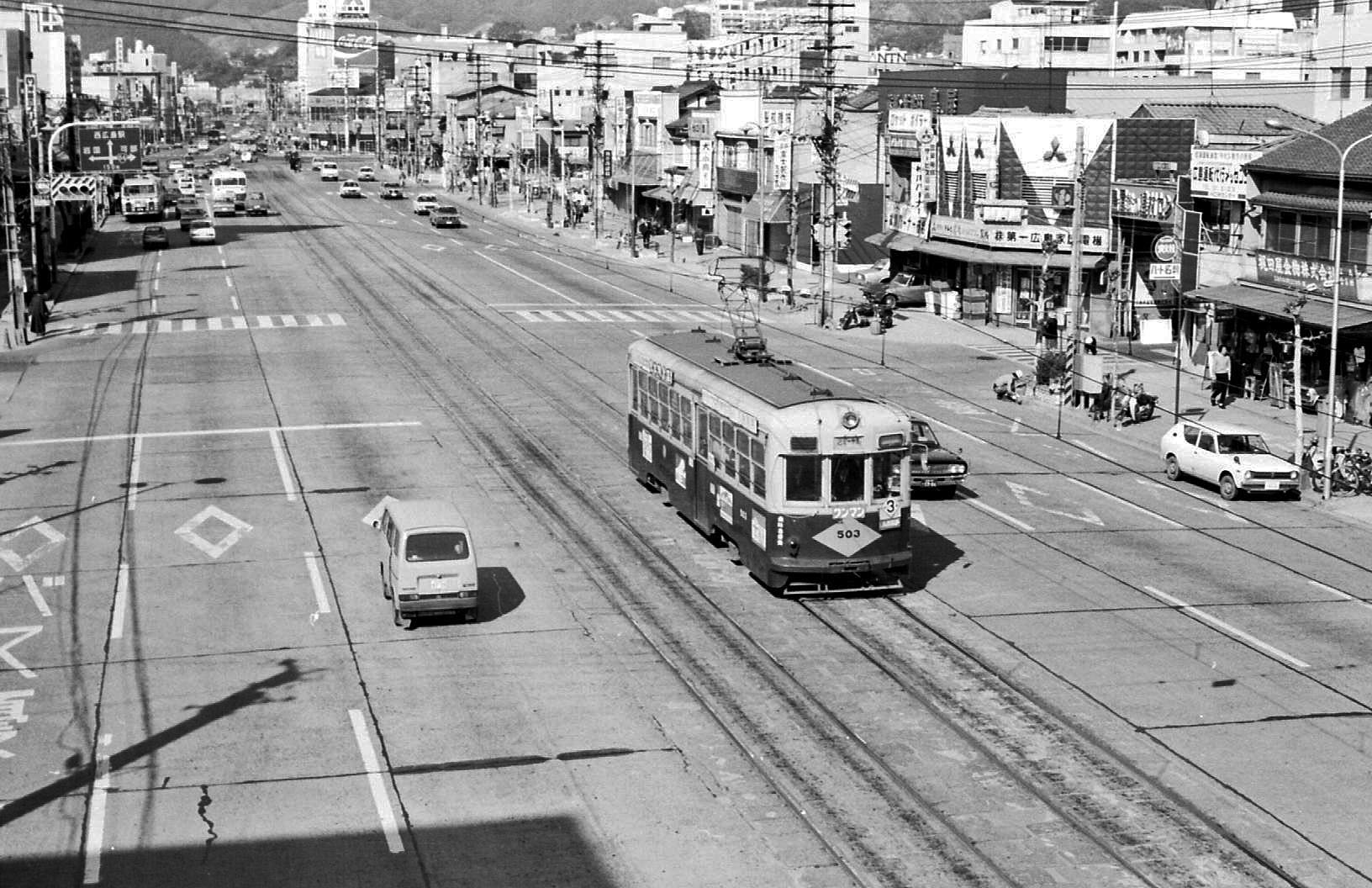

550形

1955年ナニワ工機(現アルナ車両)製。551のみ宮島線直通、552~555は市内線用として合計5両製造。552が1977年千田車庫の火災で廃車。553~555が2006年、551は2013年廃車。

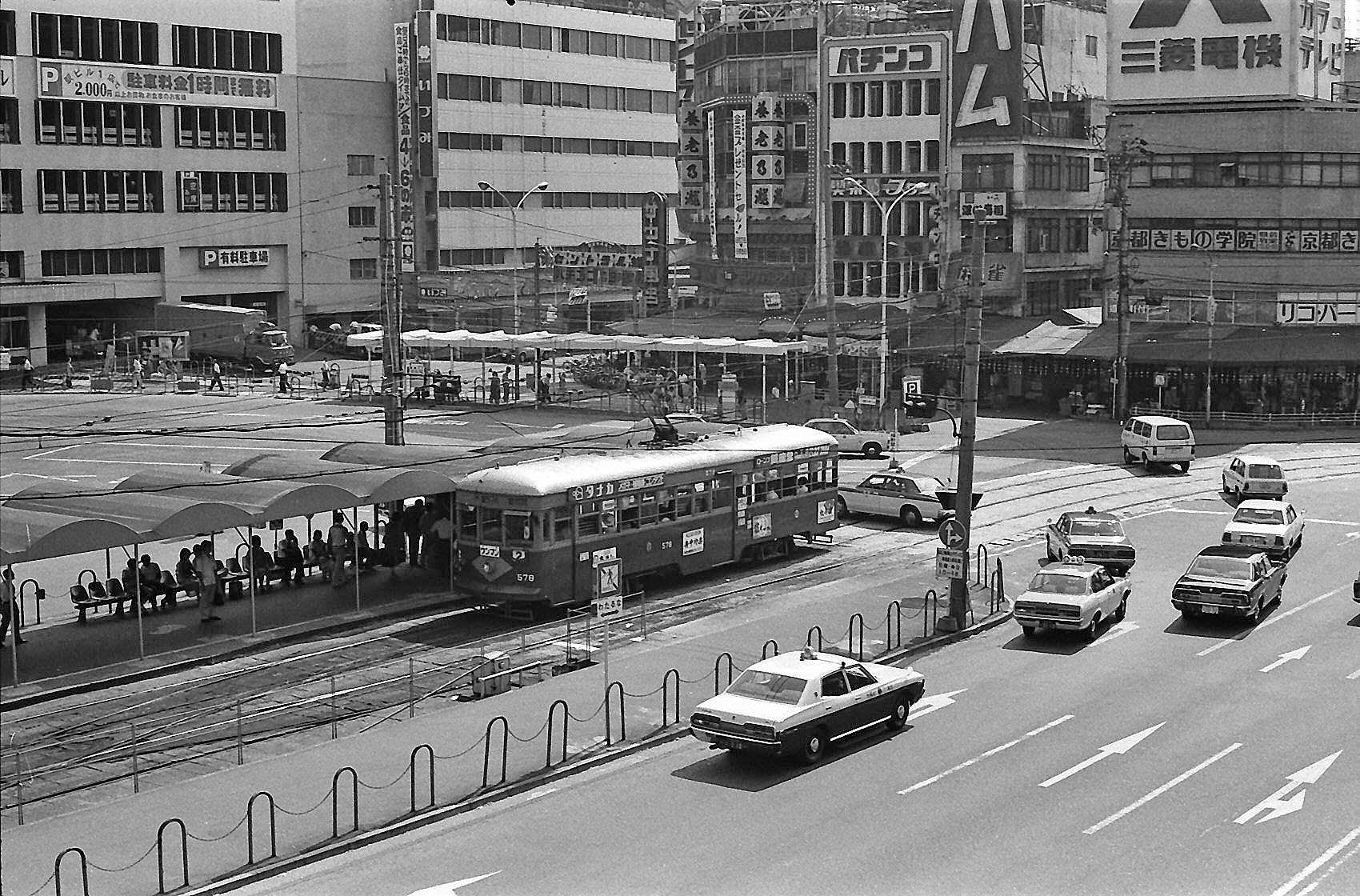

750形

元大阪市電1601形10両、1651形4両、1800形8両計22両を1965年~67年に譲受。主力として活躍していました。。758、759の2両が貨50形に改造。768がイベント用「TRAIN ROUGE」に改造され現役。762が2025年現在、現役として市内線で運用されています。それ以外は一部は700形(2)に機器を譲り、2015年までに廃車。772は廃車後ミャンマーへ譲渡されています。また、元大阪市電1601形には南海電鉄→阪堺電気軌道モ121形があります。

750形ラストナンバー。

1984年5月4日撮影 小網町

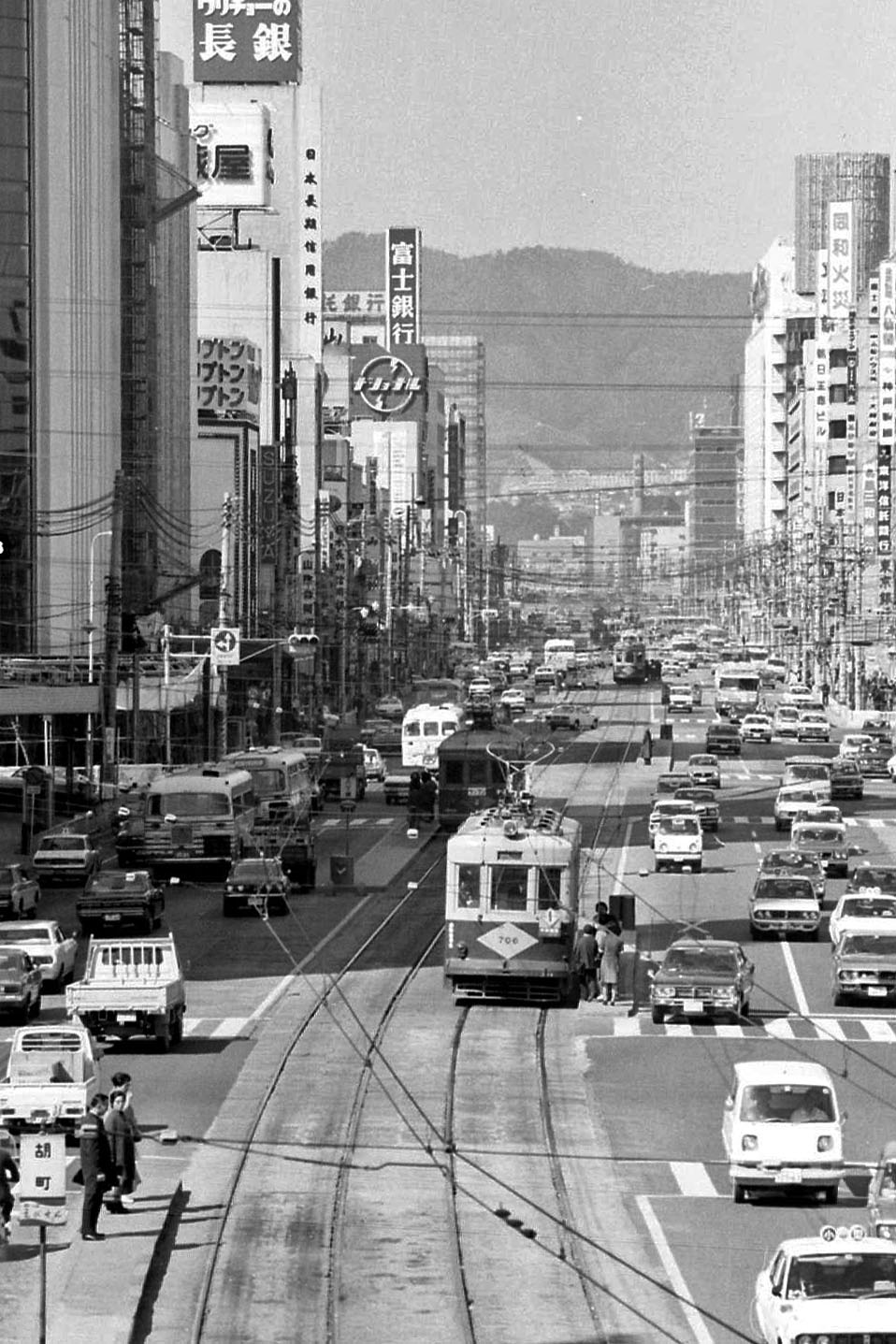

900形

元大阪市電2601形を1969年に14両譲受。913が2025年現在現役で運用されています。それ以外は2020年までに廃車。

元大阪市電2601型には鹿児島市電800形があります。

900形904

元大阪市電2601形2634。2017年廃車

1979年4月撮影 白島

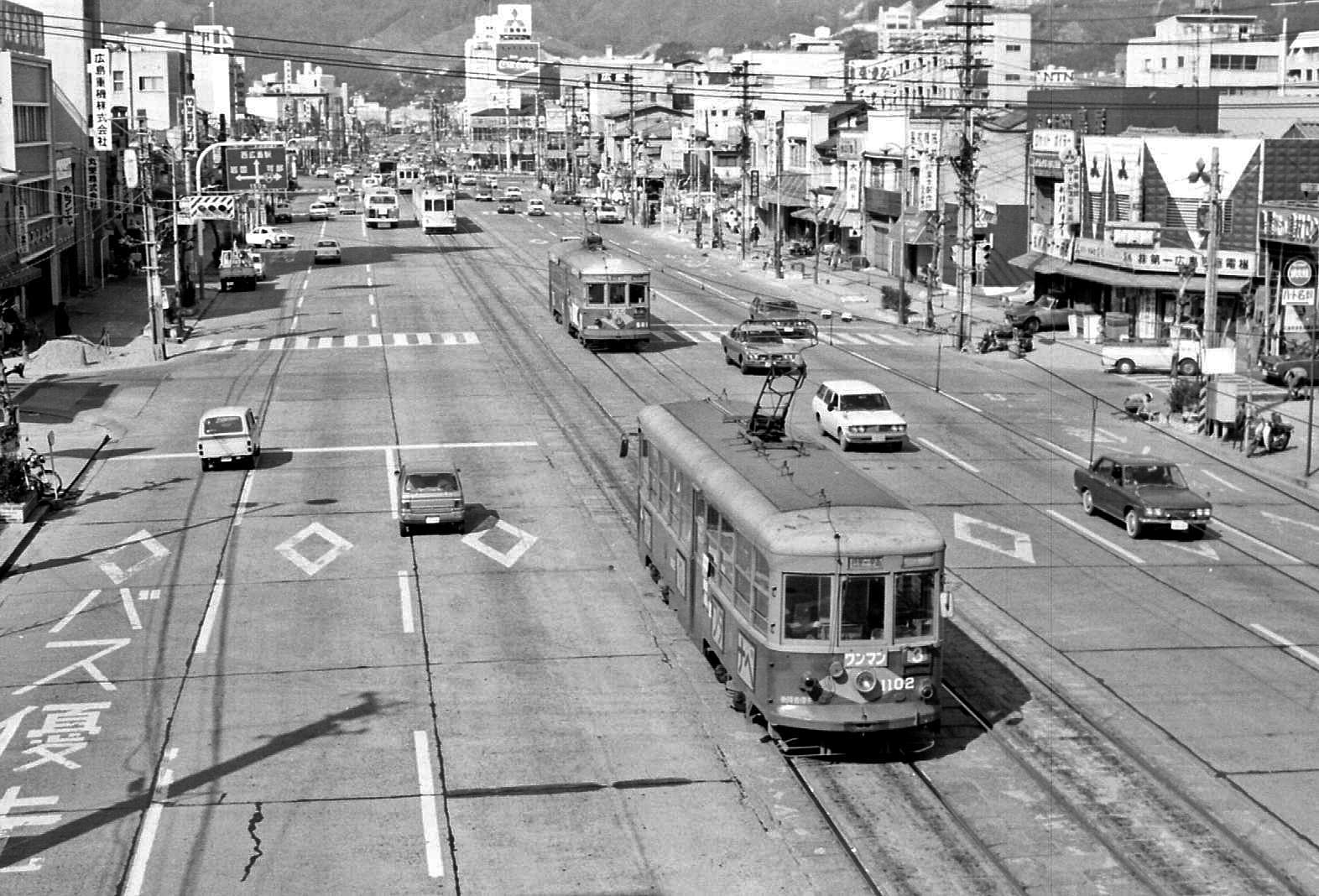

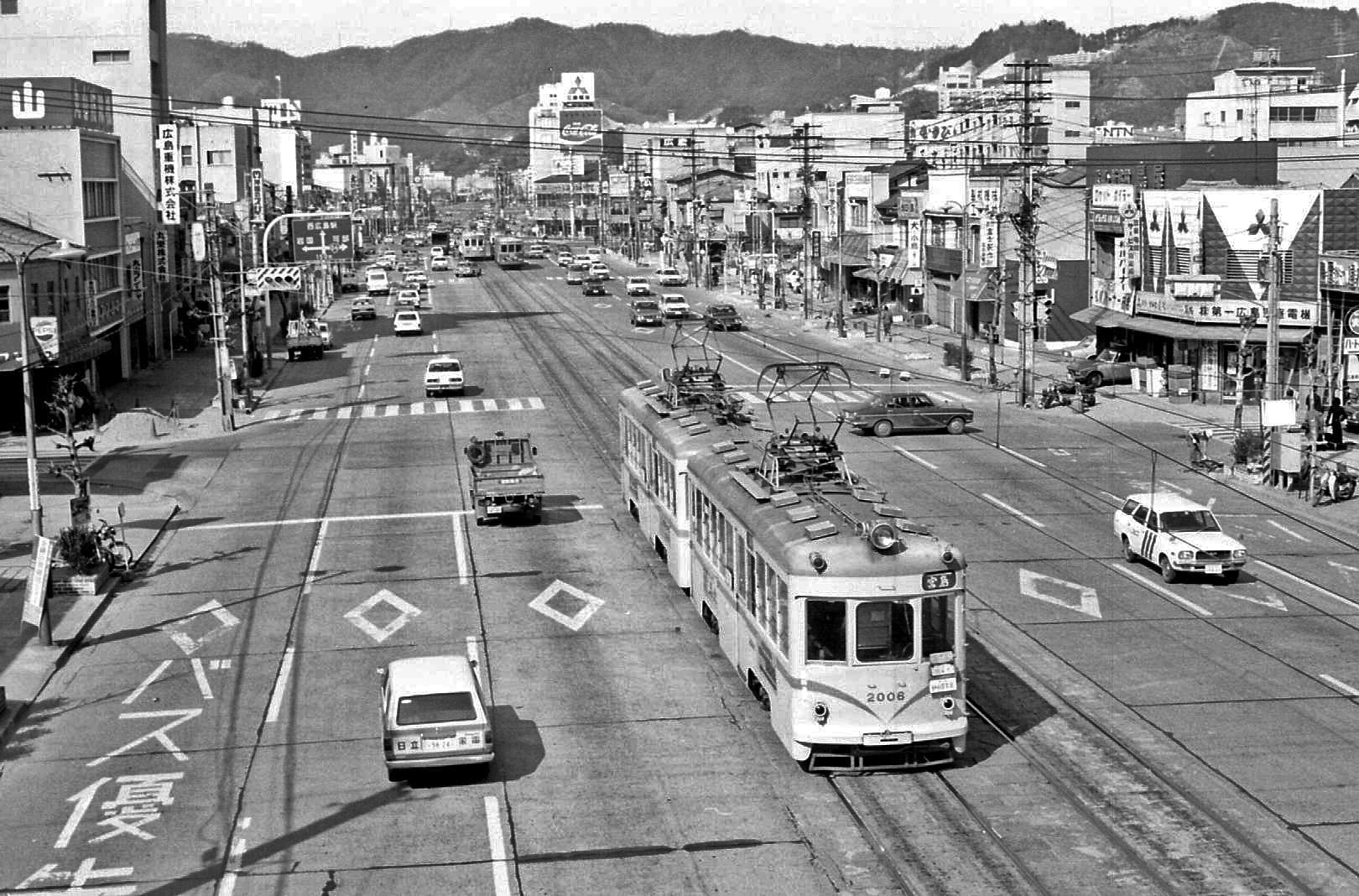

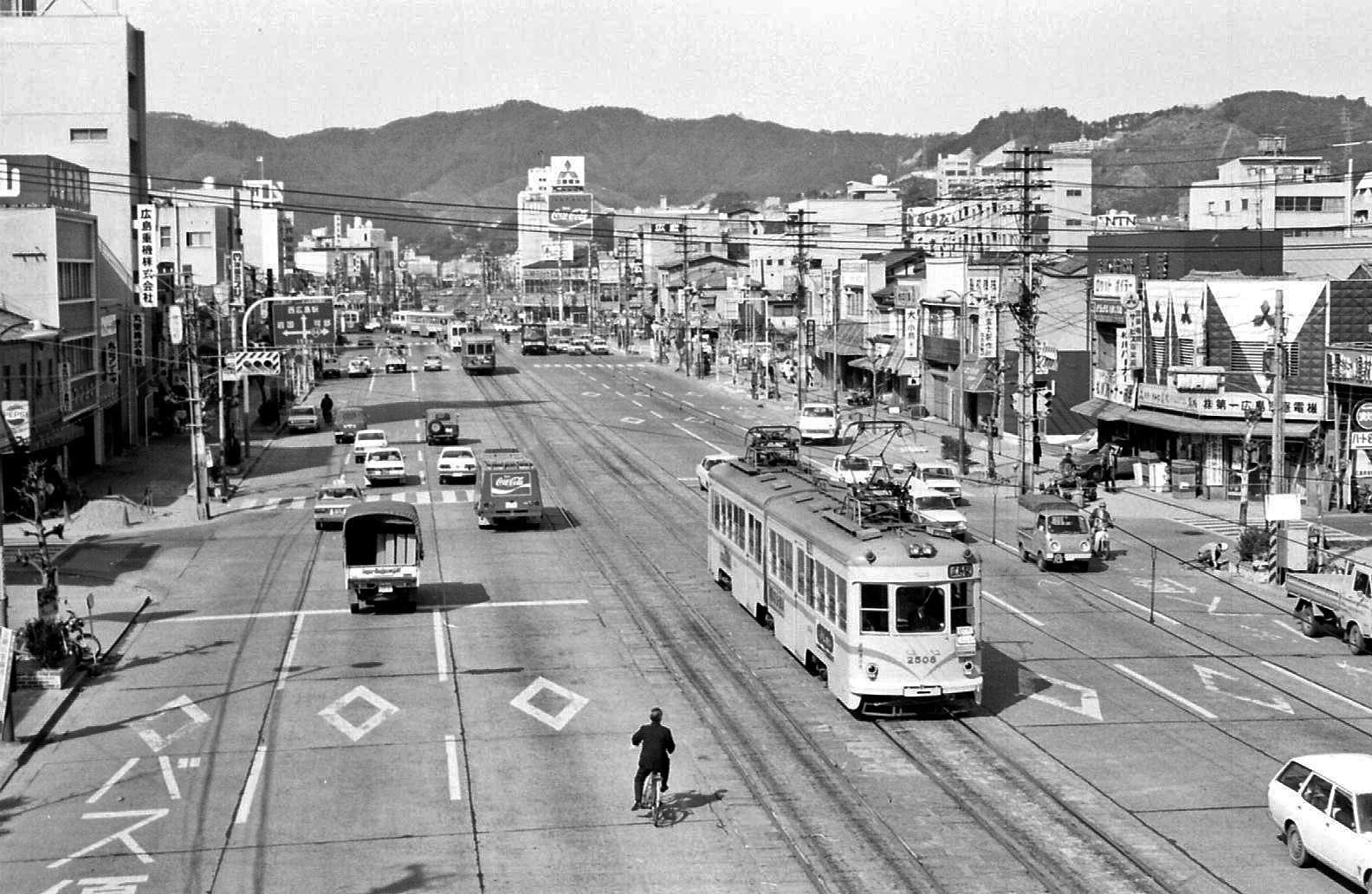

2500形

1961年にナニワ工機(現アルナ車両)で2編成、1962年~64年に自社工場で3編成が製作されました。定員を増加させるため、2000型を連接構造にして新製しました。1967年には大阪市電1600型の車体を流用し大阪車両工業で2編成増備しています。性能は同じですが、外観は全く違っており、異彩を放っていました。連接車ですが車体毎に番号が違っています。1985年~86年に新製車は2506を除く9両が3車体化され、3100形となりました。2506および大阪市電改造車は1984年~85年に廃車されています。

2500形2501+2502

1961年ナニワ工機(現アルナ車両)製。1985年に3100形3101AとCに改造。

宮島線直通運用についていました。この頃は宮島線が広電西広島、市内線が己斐と電停名が違っていました。現在は「広電西広島」に統一されています。

1979年4月撮影 広電西広島

.jpg)

.jpg)

1979年4月撮影 己斐

1984年5月4日撮影 立町

2500形2511+2512

2511は大阪市電1600形1617、2512は1630の車体を使い、1967年に大阪車両工業で製造。名義は新製扱いですが、種車の面影を強く残しています。大阪市電1600形は750形の一部と南海電鉄→阪堺電気軌道モ121形があります。1985年廃車、

1979年4月撮影 広電西広島

.jpg)

.jpg)

1979年4月撮影 広電西広島

.jpg)

.jpg)

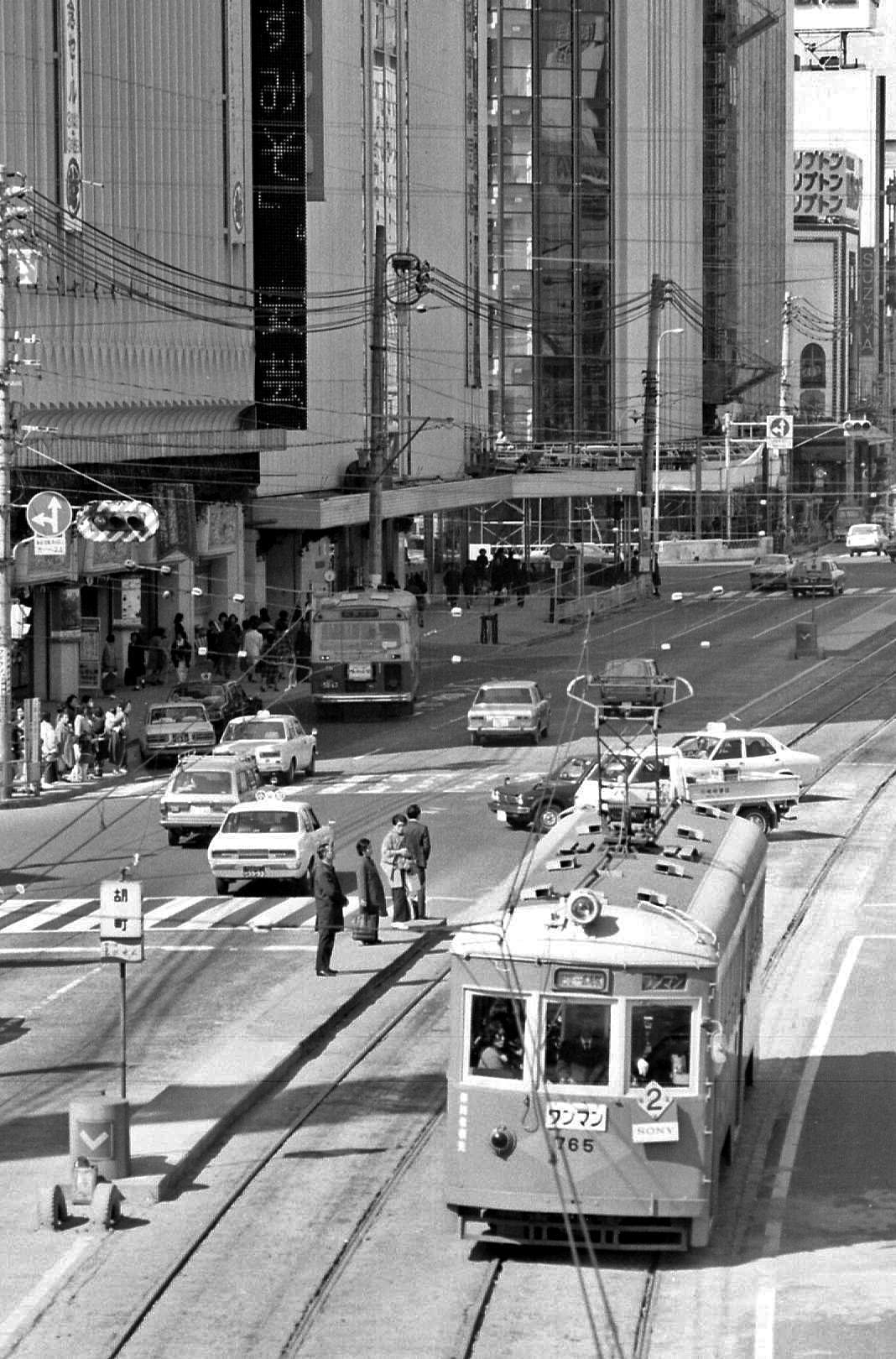

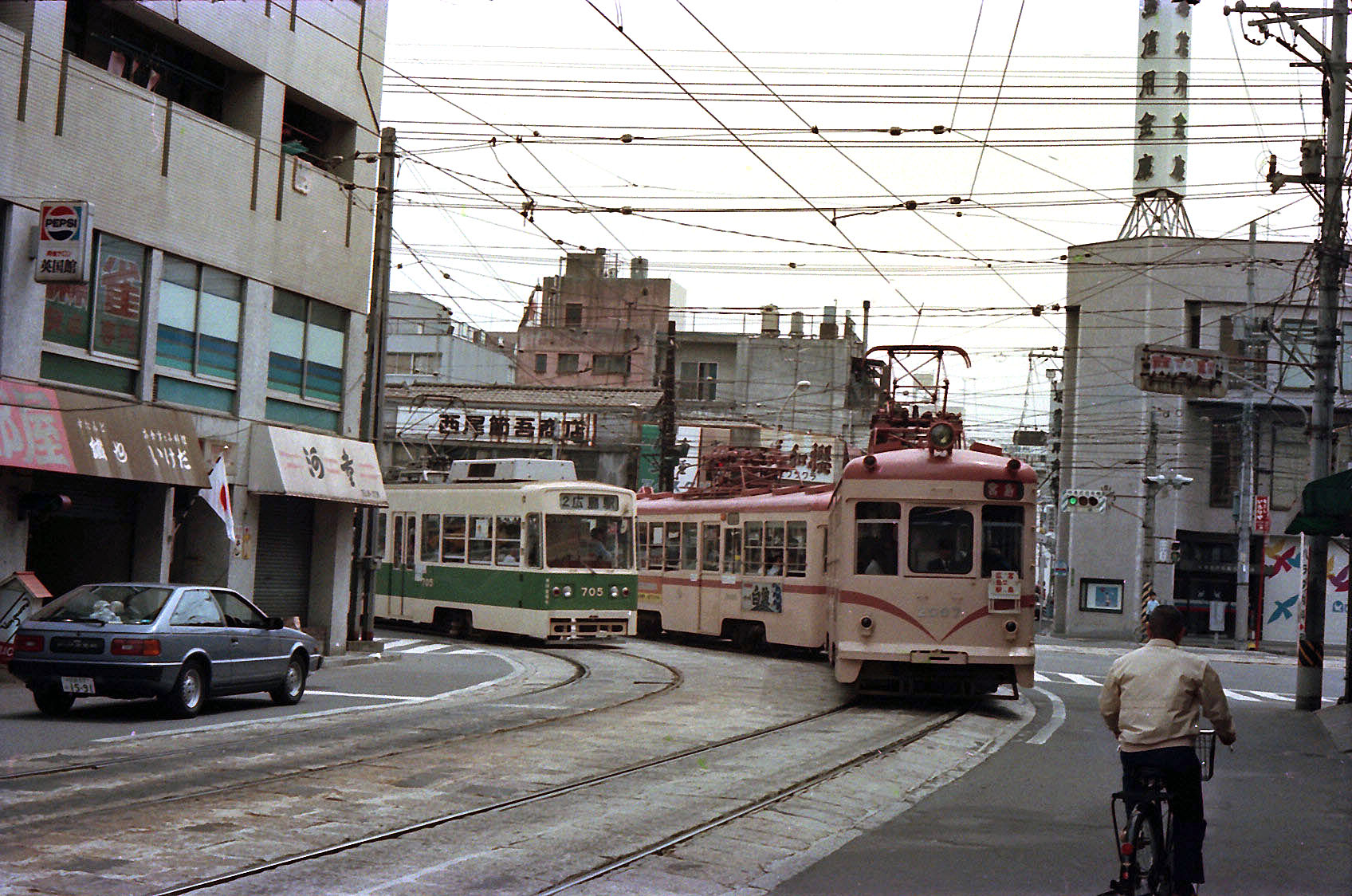

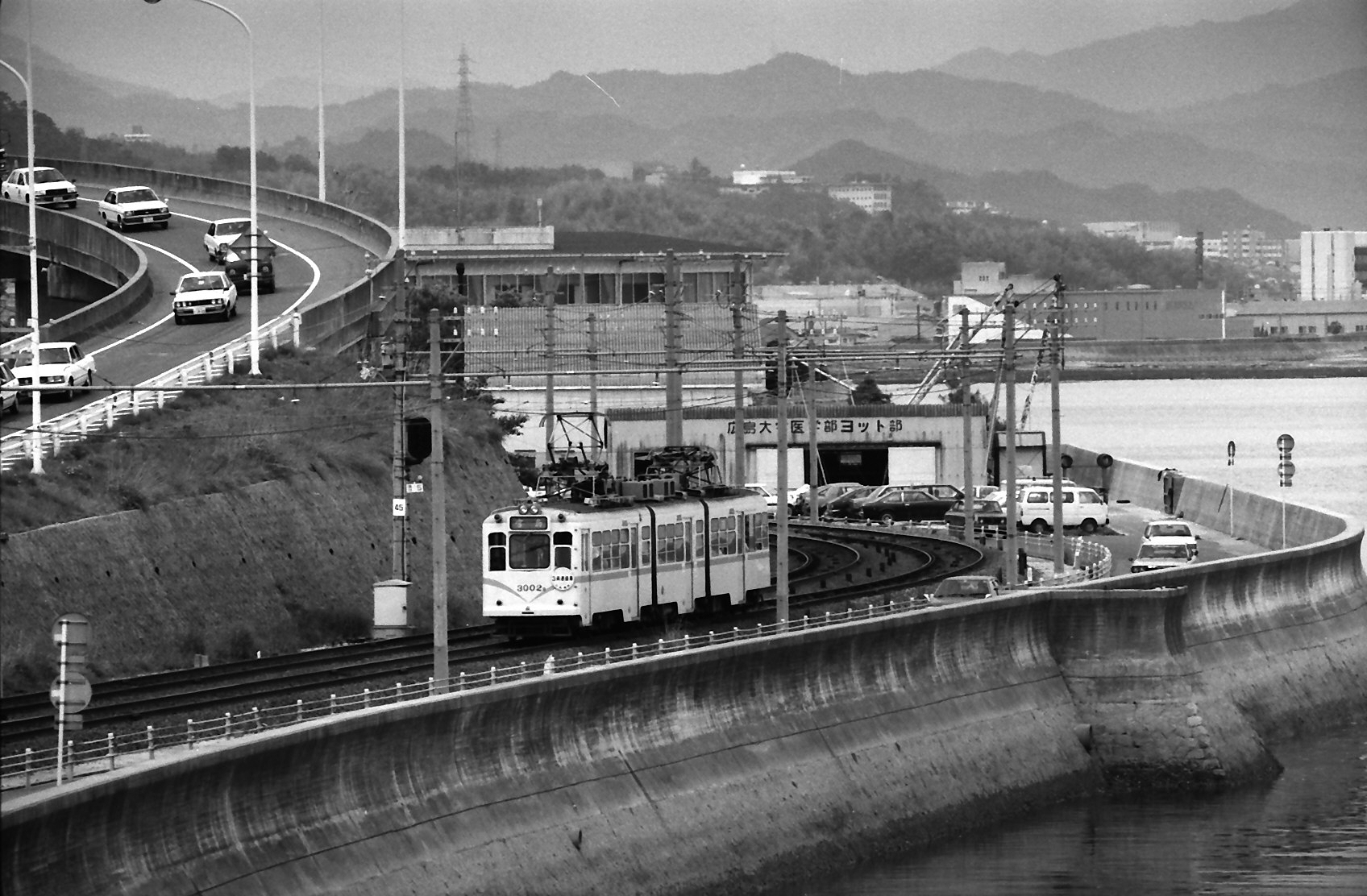

3000形

西鉄福岡市内線の連接車、1101形1201形1301形を1976年に譲受け、1979年~82年にかけて3車体連接に改造された車両です。1980年代には宮島線直通の主力車両として活躍しました。3700型以降の連接車の登場により、1998年には市内線専用となました。

2025年現在3003ABC1編成が在籍するのみとなっています。

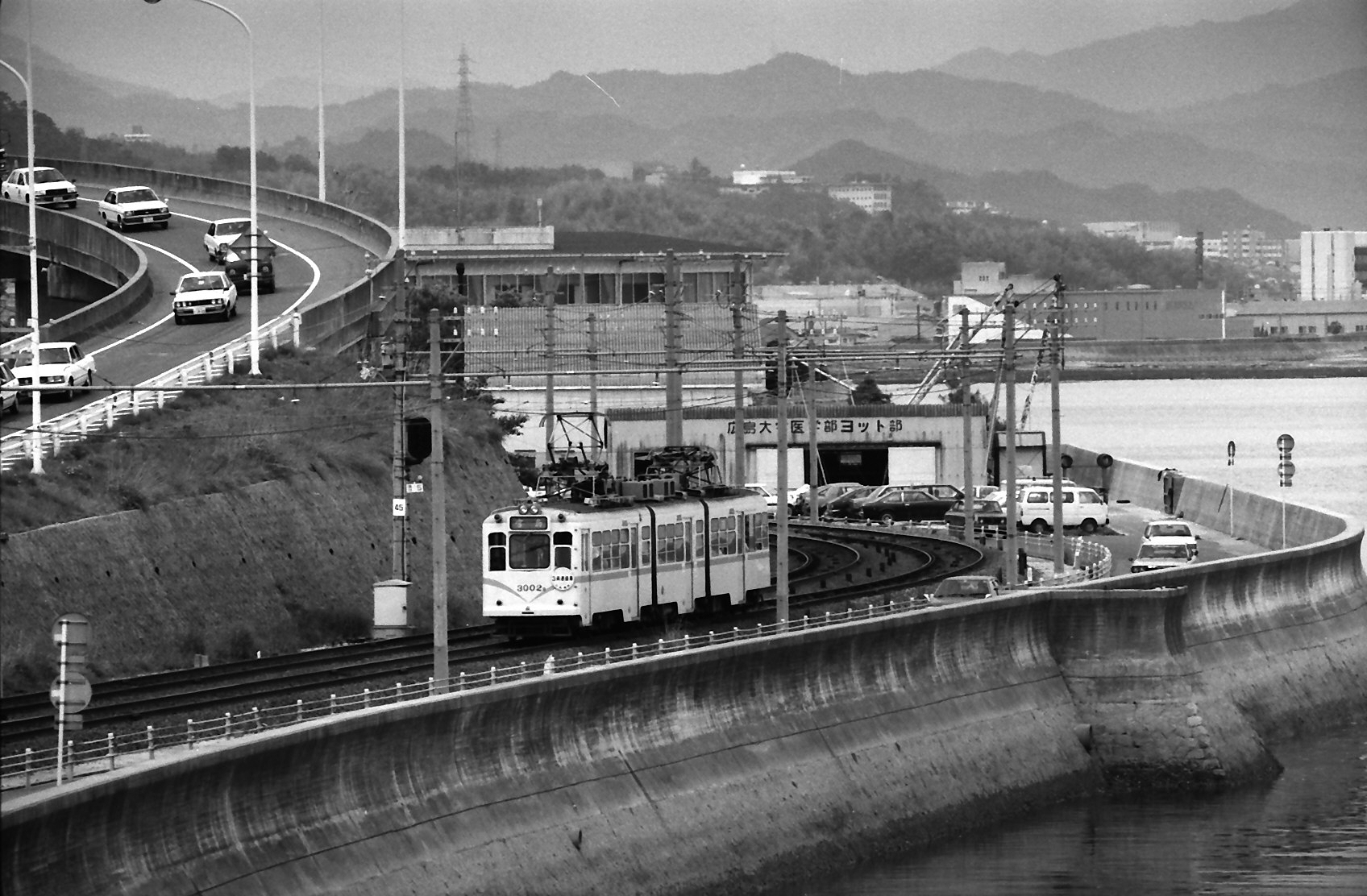

3000形3002ABC

1963年汽車製造製の元西鉄福岡市内線1209ABと日立製の1207Aを3車体連接に改造。2021年廃車

1984年5月5日撮影 地御前

路面電車のアルバムTOP

路面電車のアルバムTOP

TOPページ

TOPページ  宮島線

宮島線 広島電鉄

広島電鉄 100形

100形 350形

350形 500形

500形 550形

550形 650形

650形 700形(1)

700形(1) 700形(2)

700形(2) 2000形

2000形 2500形

2500形 3500形

3500形 70形

70形 570形

570形 600形

600形 750形

750形 900形

900形 1100形

1100形 1150形

1150形 1900形

1900形 3000形

3000形

.jpg)

.jpg)