伊豆箱根鉄道

駿豆線

東海道本線の三島から「伊豆の踊子」の舞台、修善寺まで19.8kmを結んでいます。

歴史は古く、1898年に豆相鉄道として開業しており、鉄道唱歌にも登場します。

1907年伊豆鉄道。

1912年駿豆電気鉄道。

1917年駿豆鉄道。

1941年大雄山鉄道(大雄山線)を合併。

1957年伊豆箱根鉄道。

湯治客の便を図る目的で開業しており、当初から観光路線でした。

富士山が近く、大仁まではどこでも見られます。また、沿線には世界遺産に登録された韮山の反射炉があります。

かっては西武のお古ばかりでしたが、現在は自社発注車を導入しています。また、JRから特急踊り子が直通運転をしており、JR東日本の特急電車の姿も見られます。

東海道は何度も往復していますが、途中のローカル私鉄は素通りしてしまい、2015年に初めて訪問しています。どこからでも富士山を背景に撮影出来る絶景路線です。

写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。

1300系

クハ2202+モハ1402+クモハ1302

2022年1月12日撮影 大場~三島二日市

7000系

クモハ7101+モハ7301+クハ7501

1992年東急車輌(新潟鐵工所)製の自社発注車。 東海道本線との直通運転が計画され、導入されました。 東急車輌に発注されましたが、実際の製造は新潟鐵工所に委託されています。 JRへの乗り入れを考慮し、オールクロスシートで扉間は転換クロスシート。結局、乗り入れは実現していません。2編成あります。

2020年11月14日撮影 三島二日町~大場

2015年1月3日撮影 三島二日町~大場

3000系

クモハ3001+モハ3002+クハ3501

3000系第1編成。3000系は1979年から導入された東急車輌の自社発注車。6編成あり、第1編成から第4編成までは鋼製車、第5編成、第6編成はステンレス車体になっています。

2020年11月14日撮影 三島二日町~大場

2022年1月12日撮影 三島二日町~大場

3000系

クモハ3009+モハ3010+クハ3505

1987年東急車輌製の3000系第5編成。この編成からステンレス車体となり、大雄山線5000系と似たデザインとなりました。

三島 2016年2月11日撮影 三島

2016年2月11日撮影 田京~伊豆長岡

3000系

クハ3506+モハ3012+クモハ3011

3000系第6編成。1997年に10年ぶりに増備されました。行先表示はLED化され、スカートも追加。かなり印象が変りました。今のところ、最後の新製車です。

2016年2月11日撮影 伊豆長岡~韮山

2016年2月11日撮影 田京~伊豆長岡

1300系

クモハ1301+モハ1401+クハ2201

1300系第1編成。元西武101系クモハ284+モハ235+クモハ1235。2008年入線。西武時代の黄色に塗装され、「イエローパラダイストレイン」として運用されています。西武101系は流鉄、秩父鉄道、上信電鉄、三岐鉄道、近江鉄道に譲渡されています。

2022年2月24日撮影 韮山~伊豆長岡

2016年2月24日撮影 韮山~伊豆長岡

1300系

クモハ1302+モハ1402+クハ2202

元西武101系クモハ292+モハ237+クモハ1237。2009年入線。元西武101系も富士山を背景に別の貌で走っています。

2022年1月12日撮影 三島二日町~大場

2016年2月11日撮影 伊豆長岡~韮山

特急「踊り子」

東京から平日2本、休日4本の特急踊り子が乗り入れています。JR東日本が国鉄から引き継いだ185系が最後の活躍を見せていましたが、2021年3月からE257系に置き換わりました。

JR東日本185系C6編成

2015年1月3日撮影 三島二日町~大場

JR東日本E257系NC32編成

2022年1月12日撮影 三島二日町~大場

JR東日本185系C1編成

2020年11月14日撮影 三島二日町~大場

JR東日本185系C2編成

2020年11月14日撮影 三島二日町~大場

JR東日本185系C4編成

2016年2月11日撮影 伊豆長岡~韮山

JR東日本185系C5編成

2016年2月11日撮影 大仁~牧之郷

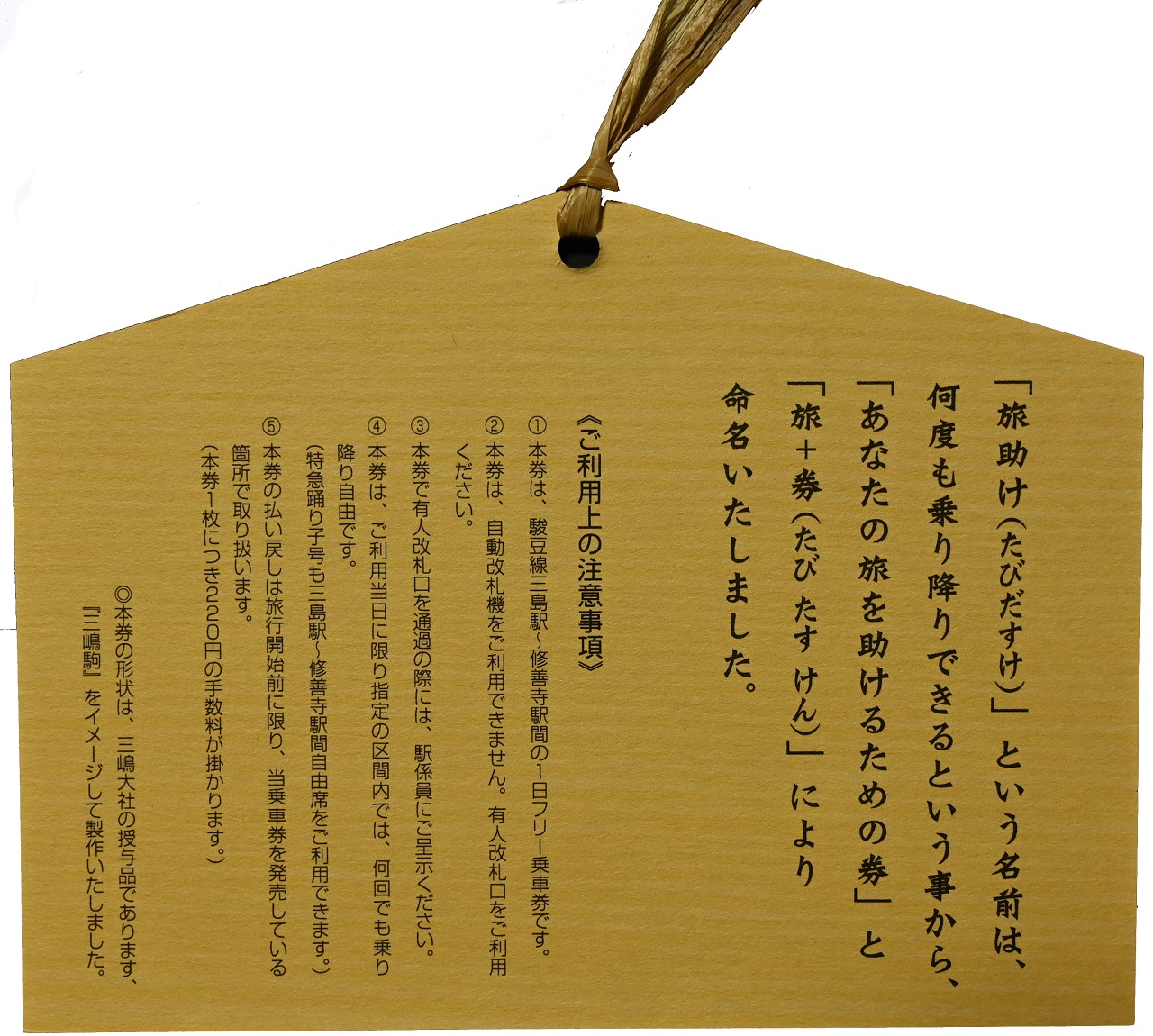

一日乗車券